令和6年度 3月定例会 「一般質問」

今回の一般質問では、大綱3点について質問をさせていただきました。

まず大綱1点目は、『公園施設について』

公園は子供の遊び場に加え、市民の健康増進や地域コミュニティの形成など、

多くの役割を担っています。特に子供たちにとっては自然の中で思いっきり遊ぶことで、

創造性や協調性を育む大切な”場”であり、子育て世代の方々にとっても関心の強いことだと

思います。

僕自身も議員活動をさせていただく中で、市民の方から”公園”に対してのご意見を多くいただきます。

そうした中で、公園施設について質問させていただきました。

『公園数の見通しについて』

木更津市には、162の都市公園があり、今後の新規設置予定としては、

「金田土地区画整理事業地内」の6公園が増える予定。

詳細としては、約2000平方メートルの街区公園を5カ所、

約2ヘクタールの近隣公園を1ヵ所計画している。

また、遊具などの選定については、公園を実際に利用する子供たちや、

地域住民の方々の意見を取り入れるために、近隣の幼稚園や保育園、

地元自治会へのアンケートなどを行なって選定していく予定とのこと。

『維持管理費について』

今後も新たな公園整備を進めることから管理対象が増え、削減が難しい。

立地条件が良く規模が大きい公園などについては、

民間活力を導入する”※PARK PFI制度”を活用していく考え。

※「公募設置管理制度」・公園の整備や管理を民間企業に任せる仕組み

現在、維持管理については多くの地域ボランティアに協力してもらっている。

(主に、自治会・老人会・有志の会・NPO法人など)

ボランティアの方々も高齢化が進み、今後の公園の維持管理は非常に厳しくなることが

想定されます。

個人的には、学区内の児童生徒が生涯学習の一環として、

地元の公園の維持管理に協力できるような仕組みがあったらなと思います。

全ての維持管理とまではいかないにしても、自分たちが遊ぶ公園を自分たちで管理する。

そうすることで”地元への愛着”へとつながるのではないかとも思います。

『市民の意見について』

子育て世代からは、子供たちがのびのびと遊べる環境や、

遊具の設置などの意見が多くあり、また、シニア世代からは四季を楽しめる植物や、

明るく安全にウォーキングができるコースの整備などの意見があるとのこと。

既存公園に関する意見の収集方法は、Logoフォームを通じた利用者からの連絡や、

市政協力員を通じた要望などにより収集しているとのこと。

次に大綱2点目「学校教育について」

今回の質問では、全国的に課題となっている「部活動地域移行」について。

現在、学校教育を取り巻く環境は大きく変化しており、

その中でも「部活動地域移行」は、教育現場における重要な課題として、

全国的にも議論が進められています。

自分自身の学生時代を振り返ってみても、恥ずかしながら”教員が部活動を見る”ということが、

当たり前のことだと思っていました。しかし、こうして年齢を重ねるにつれて、

いかに自分たちが教員の方々に支えていただいてたかを理解できるようになりました。

『国や県の方針について』

令和2年に文部科学省から、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」が示され、

休日の部活動に関しては、学校の職務として教員が担うのではなく、

地域の活動として地域人材が担うこととされた。

令和4年にはスポーツ庁・文化庁から、学校部活動の地域移行は、

「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる」という意識のもと、

持続可能で多様な環境を一体的に整備することを求める、

「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が示された。

この内容を受けて、県教育委員会は、

「地域全体で子供たちを育てる学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関するガイドライン」を

作成し、学校部活動や地域クラブ活動の在り方、学校部活動を地域へ移行するための

環境整備等の方針を示すとともに、各市町村が令和7年度末までに、

「全部活動地域移行完了の推進計画」作成を求められた。

『木更津市部活動地域移行協議会について』

1回目では、協議会の設置目的、国や県の動向、本市の部活動実施状況報告に加え、

今後の方向性について、2回目では、調査内容の検討と試験運用の実施について協議した。

『部活動の現状について』

本市の部活動数は、全体で運動部が10種目、文化部が6種目。

生徒数の減少や加入率が低い部活動がある場合は、段階的な部活動の削減や、

他校との合同チームによる大会参加などになっている。

『教員の負担について』

市内小中学校の教職員を対象にしたアンケート結果では、

「部活動が地域移行された場合、休日の部活動指導を希望しない」との回答が88%。

中学校の教員に限ると、

「地域移行されずに、休日部活動が継続された場合、顧問をやりたくない」との回答は49%。

主に、自分の時間が欲しいとの意見や、家族との時間を確保したいとの意見が多かったとのこと。

『課題と今後について』

指導者の不足や運営組織、運営方法の確立、活動場所や移動手段、

生徒・保護者・市民への周知方法等が課題となっている。

今後、令和7年度は、一つの運動部活動の試験運用、

令和8年度は前年度の検証及び一つの文化部活動の試験運用に向けた検討、

令和9年度以降は、令和8年度までの試験運用の検証や国、県の動向を注視していく。

また、令和7年度は、江川総合運動場や学校のグラウンドでの”陸上競技”の

試験運用の実施を考えているとのこと。

次に大綱3点目「スポーツイベントについて」

近年、健康寿命の延伸や地域におけるスポーツ振興が全国的な課題となる中で、

自治体の果たす役割がますます重要になってきています。

スポーツは単なる競技活動にとどまらず、健康維持や増進、世代間交流、

地域の活性化など、多面的な効果をもたらすものだと思っています。

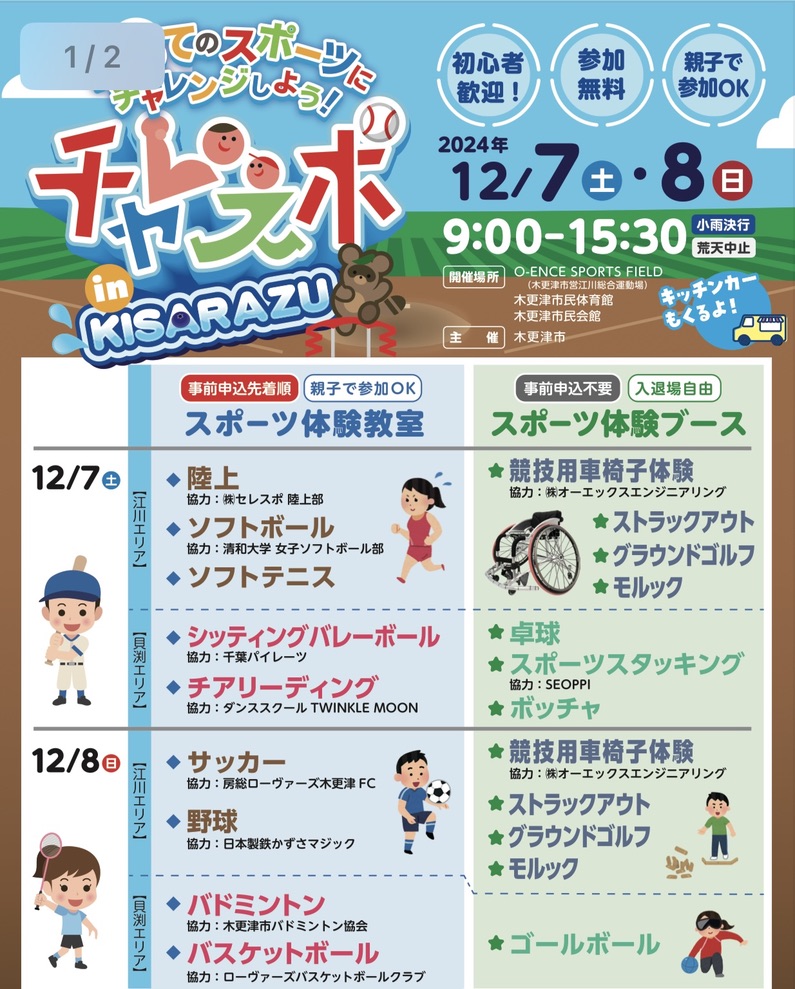

木更津市では、そのような中で『チャレスポin KISARAZU』が開催されています。

このイベントでは、子供や親子が気軽にスポーツに挑戦できる機会として、

様々な競技を体験することができる素敵なスポーツイベントです。

大綱3点目として、この”チャレスポ”について質問しました。

『開催目的・意義について』

本事業は、子供たちにスポーツを始めるきっかけやチャレンジする機会を提供し、

スポーツの楽しさや喜びを知ることで、運動習慣や体力づくりへ繋げることを

目的としている。

スポーツに日常的に親しむことで、心身の発達やコミュニケーション能力の育成など、

子供たちの健全育成や健康保持・増進を期待している。

『これまでの総括について』

”チャレスポin KISARAZUは、令和4年度からスタートし、

令和4年度が738人、令和5年度が1202人、令和6年度が1052人の

延べ2992人の参加があった。

開催にあたり、学校行事や地域行事と重なることで、

参加者数に影響が出ていることから、今後は実施時期を検討していくとのこと。

『今後の継続開催について』

本事業に活用可能な国・県をはじめとする様々な制度について情報収集を行い、

開催目的や課題を踏まえ、経費削減に努めた効果的な事業継続を目指していく。

このチャレスポを前回・前々回と見に行かせていただきましたが、

子供たちがすごく楽しそうにしている印象があった反面、

自分の興味のある競技をあらかじめ選択して、

その競技だけの参加となっているケースが非常にもったいないと感じていました。

スポーツはやってみたら案外楽しかったとか、自分に向いているなど、

やってみたからこそわかる”気づき”があります。

”挑戦”というのがテーマとなっているイベントなので、

他種目を気軽に経験できるようなイベントになればなと思いました。

『令和7年度 予算審査特別委員会』

今3月定例会では、令和7年度の予算審査特別委員会も開催されました。

この委員会は、議員の中から12人が委員となり審議することになっていて、

僕もその中の1人として、4日間にわたる審議をさせていただきました。

簡単に言えば来年度の事業や金額が適正なのかをチェックする委員会。

本市では1000以上の事業が幅広く展開されています。

近年における物価高騰で、様々な至る所で金額が上がり、

どの自治体も苦労していることと思います。

僕自身はこの”予算委員会”は今回が2回目。

自分の感覚を持って発言する中で、端的に自分の伝えたいことを言葉にするのはなかなか難しい。

振り返ると「もっとこういう言い回しの方が良かったかな」とか、

「前段にこれを言ってからの方が上手く伝わったかな」といった反省点も出てきます。

でも昨年よりもできたこと、成長できたことも感じることもできました。

今の自分自身の立ち位置を忘れることなく、

また一歩一歩成長できるように、努力していきたいと思います。

吉田まきと