令和7年 9月定例会 「一般質問」

今定例会の一般質問では、大綱2点について質問をさせていただきました。

まず、大綱1「健康寿命について」

近年、我が国では急速に高齢化が進行しており、

2025年には団塊の世代が全て75歳以上となり、

2040年頃には、高齢化率が35%を超えると見込まれています。

これは世界的に見ても類を見ないスピードでの高齢化となっています。

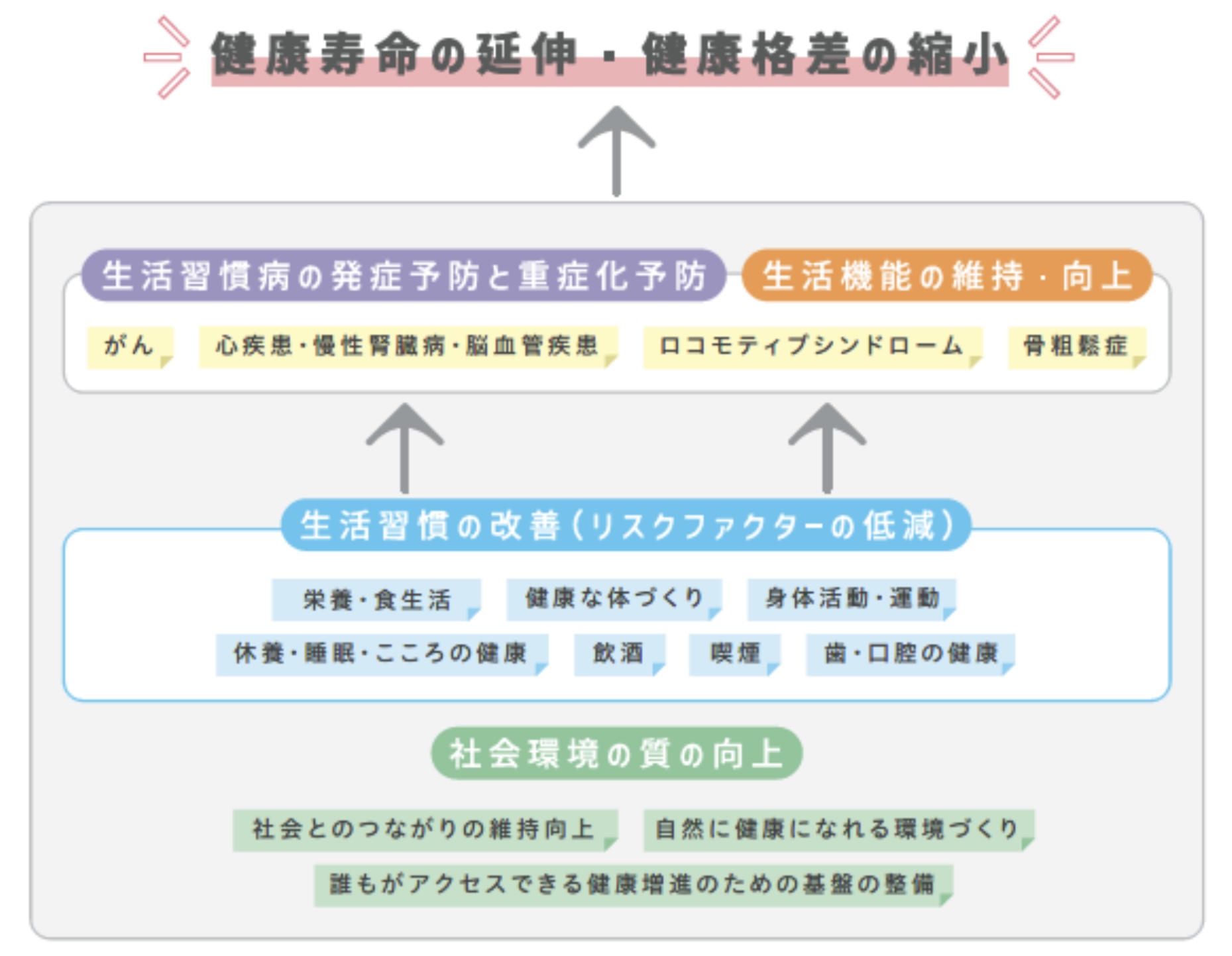

こうした状況の中で「健康寿命の延伸」に取り組むことは、

単に個人の生活の質を高めるだけでなく、医療費増加の抑制、

また、家族や地域の介護負担の軽減にもつながります。

日本人の平均寿命と健康寿命の差は、おおよそ男性で8年〜9年。

女性で12年ほどと言われています。

健康寿命の延伸に関する問題の難しさは、運動習慣や栄養面などの健康行動だけでなく、

住環境や社会参加、精神的な健康、経済状況など、

生活のあらゆる要素が深く関わっている点にあります。

改善には長期的な取り組みが必要不可欠であり、

一朝一夕に成果が出るものでは無いですが、

“健康”は市民生活の土台であり、重要な基盤です。

市民の皆さんが「まだまだ元気でいられる」

と思えるような街をつくっていきたいとの思いから取り上げました。

Q.健康寿命の定義は。

A.WHOにて、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義。

Q.木更津市の現状は。

A.男女ともに延伸傾向ではあるが、国・県の平均を下回っている。

Q.医療費の現状や今後の見通しは。

A.全般的に増加傾向にある。今後も高齢化の影響により増加していく見込み。

Q.国民健康保険の加入者数が減少傾向にあるとのことだが、その要因は。

A.団塊世代の後期高齢者医療保険への移行、働き方改革による60歳代の就労者の増加、

また、企業等で働く短時間労働者の社会保険加入の適用拡大等の影響が主な要因。

Q.課題をどう捉えているか。

A.「肥満対策」と「がん検診対策」を喫緊の課題と捉えている。

Q.どのような施策を実施しているか。

A.栄養指導やスポーツ体験イベントなどにより、体を動かす環境づくりをしている。

Q.今後のビジョンについては。

A.令和7年度の健康寿命の目標(男性80,3歳、女性84,6歳)達成に向けて推進していく。

次に大綱2「スポーツによる地域活性化について」

少子高齢化の急速な進行や人口減少、都市と地方の間における経済格差の拡大、

地域コミュニティの希薄化など、地域社会が抱える課題が多層化・複雑化しており、

地域の持続可能な発展をどのように実現していくかが喫緊の課題となっています。

こうした状況を踏まえ、国は「スポーツ基本計画」や「地方創生総合戦略」、

「地域スポーツクラブ推進計画」などにおいて、

スポーツを地域振興の重要な手段として位置付けています。

特に、地域で開催されるスポーツイベントは、

参加者や観戦者の来訪による宿泊・飲食・交通・物販などの地元消費を促し、

地域経済に直接的な波及効果をもたらすことが数多くの調査で示されています。

近年では、全国の地方都市でスポーツイベントを”核”にした地域振興が進み、

年間の観光消費額や宿泊者数が増加した事例も多く報告されており、

スポーツを地域活性化の手段として戦略的に活用することの有効性が明らかになっています。

そのようなことから、スポーツの力を信じ、

最大限にその力を活用してもらいたいという思いから取り上げさせていただきました。

Q.本市のスポーツイベントの実績については。

A.市内で開催された1千人以上の大規模スポーツイベントを対象としたら、

「ちばアクアラインマラソン2024」は、参加者が約1万7千人。沿道応援者は約27万人。

「第9回 木更津ブルーベリーRUN」は、参加者が約1千100人。

「2025木更津トライアスロン」は、参加者が約950人。観客は約500人。

Q.地域活性への取り組みについては。

A.「2025木更津トライアスロン」では、参加者全員にアクアコイン500円分のポイントと、

木更津産の味付け海苔を配布した。

また、「ちばアクアラインマラソン2024」では、

木更津市観光ブルーベリー園協議会の協力のもと、選手への給食として、

木更津産冷凍完熟ブルーベリー150kg分を提供し、ブルーベリーRUNにおいても、

ブルーベリーが食べ放題で振る舞われるなど、農業振興にも寄与した。

Q.「スポーツツーリズム」の位置付けについては。

A.本市の豊かな自然環境やスポーツ施設を観光資源として活用し、地域の魅力を高めることで、

観光誘客のみならず、市民の地域への誇りや愛着の醸成にもつながる重要な施策と認識。

Q.地域資源の活用については。

A.マリンスポーツやアウトドアアクティビティに適した多様な自然資源があるので、

これらを活用した体験型観光の充実を図ることで、観光誘客の促進に取り組んでいる。

Q.多様な主体との連携については。

A.サイクルツーリズムを推進しているが、関係団体や事業者と連携して、

体験型コースの共同開発やガイドの育成、多角的な取り組みにより、

観光客の移動範囲拡大と周遊促進つながるものと考えている。